Mapillary in 2020 will now have stories

Позавчера Mapillary неловко объявили, что их купил Facebook. Из размеров компаний уже понятно, что это большие новости: не зря они пролетели по всем технологическим блогам и телеграм-каналам про данные.

Хранить и обрабатывать миллионы фоточек для картографических нужд сложно. В 2009 году Джон Маккеррел сделал проект OpenStreetView, куда люди загружали снимки по одному через веб-интерфейс или пакетом через ftp. Модерировать их было скучно, законы на съёмку публичных пространств слишком ограничивали, а стоимость хранения данных не падала. Казалось, сделать открытую альтернативу Google Street View было технически невозможно.

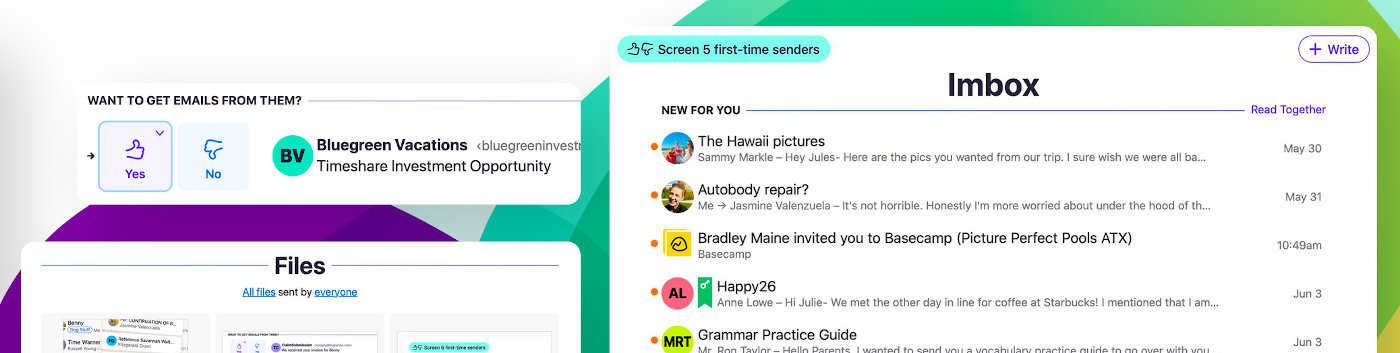

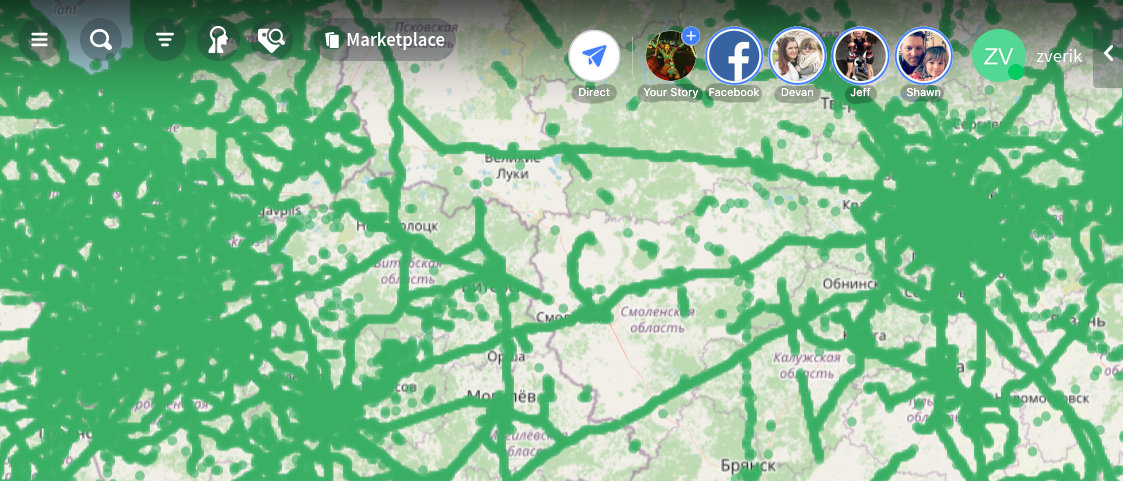

Спустя пять лет шведский стартап Mapillary доказал обратное. Они не распространялись про источники финансирования, но кажется, среди коммерческих компаний был огромный запрос на хранение и обработку частных панорамных снимков. Для OpenStreetMap в компании за следующие шесть лет сделали очень много: собрали и опубликовали более миллиарда фотографий, встроили слои в iD и JOSM, автоматизировали распознавание дорожных знаков и прочих объектов. Mapillary ощущается такой же частью инфраструктуры открытых карт, как, например, Overpass API. Он полезен не только для OSM: муниципалитеты и министерства разных стран публикуют в нём снимки для отслеживания состояния улиц.

Для всех пользователей Mapillary эта покупка — отличная новость:

- Источник финансирования стал понятен, и поэтому меньше опасений, что компания внезапно закроется.

- Поддержка крупной компании — это дополнительное доверие со стороны других крупных компаний. То есть, больше снимков для нас и активнее разработка.

- Разработчики перестанут отвлекаться на коммерческие задачи и сфокусируются на извлечении максимума картографических данных из фотографий.

- Все снимки становятся бесплатны также и для коммерческого использования.

Последний пункт особенно удивляет, если не понимать, для чего фейсбуку Mapillary. Купили проект не за перспективную бизнес-модель: в сравнении с Facebook их прибыль ничтожна. Это не случай maps.me, когда после года бесплатного развития mail.ru потребовал от проекта прибыли. Технологические гиганты покупают стартап, если а) он решает какую-то проблему компании, б) у него исключительно талантливая команда. В последнем мы не сомневаемся.

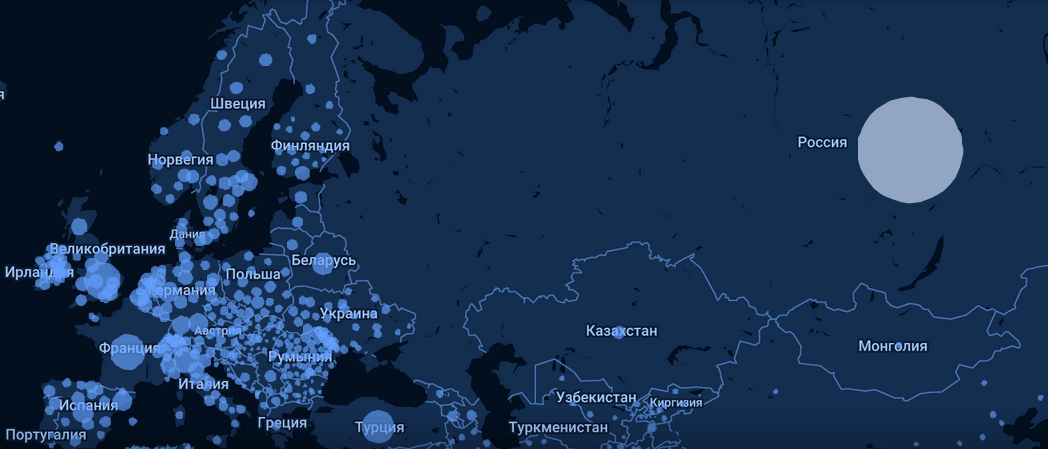

Зарабатывать на Mapillary фейсбук не планирует, и конкуренции он тоже не боится. Полгода назад Grab купил OpenStreetCam — альтернативу Mapillary с 2016 года. Это был более гиковский проект, ориентированный только на снимки с автомобилей. Разработчики Telenav, владельца OSC, даже сделали интеграцию со сканерами OBD2: знание скорости и угла поворота машины помогает улучшать координаты с GPS. Увы, после покупки сервис долго не прожил: загрузка треков начала барахлить, ответственных не найти. Мы считаем, что OSC теперь решает внутренние задачи Grab, а для публики он умер.

OpenStreetCam создавали, потому что универсальный контракт с Mapillary был бы слишком дорогим, и перекупили его по той же причине. Сложно представить, что условный Uber сможет получить все фотографии от нынешнего владельца OpenStreetCam, их азиатского конкурента. Но Uber и Grab не конкуренты фейсбуку, а другие социальные сети едва ли могут получить преимущество от фотографий улиц. Поэтому открывая снимки Mapillary для коммерческого использования, Facebook ничем не рискует.

С покупкой Mapillary фейсбук получает миллиард фотографий и двадцать магистров и кандидатов наук с кучей опубликованных статей, патентов и алгоритмов. Зачем им? Ответ неожиданен и прост: пока мы не смотрели, Facebook превратился в главную технологическую компанию в OpenStreetMap, оставив окуклившийся Mapbox позади. Видимо, кто-то убедил Цукерберга, что на рынках Азии и Африки можно заработать больше, если в приложениях жители городов смогут найти свои улицы. А поскольку свою карту фейсбуку делать не резон, а готовые сложно подбирать и дорого покупать, то компания обратилась к OpenStreetMap.

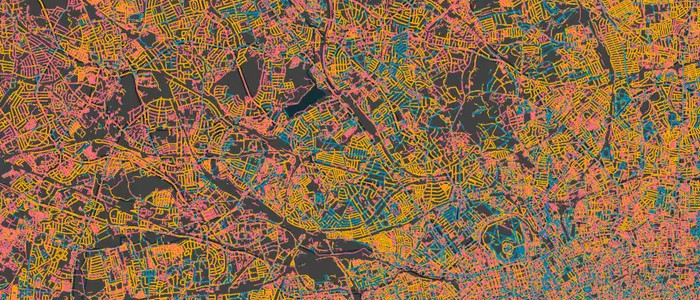

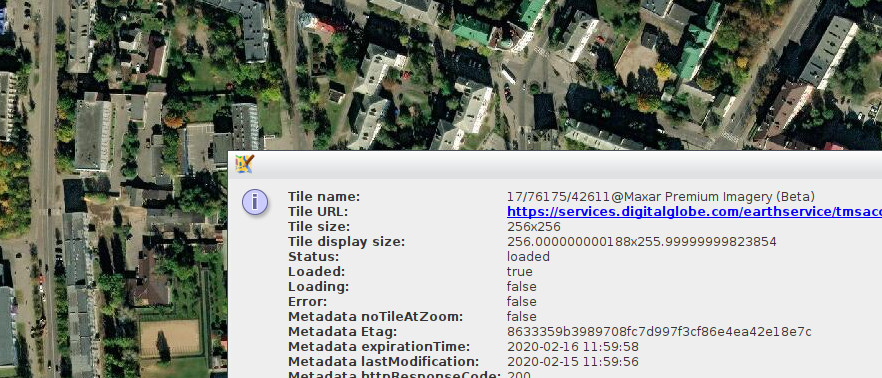

Facebook известен в проекте тем, что с помощью нейросеточек находит на спутниковых снимках дороги, векторизует их, сравнивает с дорогами в OSM и помогает картографам быстро дорисовать недостающее. Первые их попытки добавлять дороги в Египте и Таиланде поссорили их с местными сообществами, но спустя три года все рады нажимать на кнопки в RapiD, вместо того, чтобы отрисовывать дороги руками. У фейсбука, разумеется, есть скрытая армия картографов, но главное в OpenStreetMap — одобрение сообщества.

А теперь представьте, что вдобавок к снимкам и данным OSM фейсбук получил фотографии Mapillary. Как тут развернутся их инженеры! Со спутника видна дорога, с камеры — её покрытие, разметка и знаки. Со спутника видим дом, с камеры — его высоту, материал, вывеску магазина. Берём заведения из OSM, сопоставляем с фотографиями, отмечаем вероятно устаревшие, передаём армии картографов. Считаем количество машин на фотографиях, выводим классификацию дорог. Несмотря на достижения команды Mapillary, они едва-едва вошли в океан способов использовать свои фотографии для улучшения карты. Взять тот же редактор Deriviste Ричарда Фейрхёрста: видишь скамейку на фото, кликаешь в неё, вводишь «скамейка», сохраняешь. Но в Mapillary уже умеют определять, что за объект на фото!

При всём этом ликовании некоторые осмеры в комментариях к новости настроены скептически, выкачивают свои снимки из Mapillary и закрывают аккаунты. Никто не любит фейсбук — и заслуженно. Я сам сократил посещение их сайта до пяти минут в день и не трогаю RapiD. Несмотря на заслуги Google и Microsoft, именно Facebook сегодня — технологическая корпорация зла. Проблема фейсбука не в технологиях, а в этике: едва ли Mapillary закроют или обвесят рекламой. Но кто знает, как именно компания воспользуется оригиналами фотографий со всего земного шара, чтобы пополнить свою базу данных о жителях (включая авторов снимков), их привычках, координатах и социальных связях?

Новые данные огорчат осмеров и новыми стычками с компанией. Facebook уже высказывал заинтересованность в импортах заведений и зданий. Усиленные распознанными фотографиями, коммерческие данные уверят сотрудников в том, что картографы-любители рядом не стояли с результатами работы их нейросеточек. Повторится Египет, только уже ближе к «первому миру». Компания извинится раз, извинится другой, а затем её инженеры найдут подход, чтобы убедить сообщество в том, что оно контролирует ситуацию. И в этот момент ещё часть контроля над данными уйдёт фейсбуку.

Уходить от Mapillary некуда: OpenStreetCam умер, остался... OpenTrailView 360 Ника Уайтлегга. Полностью открытый код, поддержка панорам, внимание на пешеходные маршруты. Достойное начинание — пока в проекте участвуют пара человек. Но стоит ему привлечь публику, как потребуется финансирование для хранения терабайтов фотографий и для разработки средств защиты личной информации, как то замыливания лиц и автомобильных номеров. Подобный проект может быть открытым в теории или в личном использовании, но масштабировать его можно только при поддержке крупной компании. Единственная альтернатива — каталог с геопривязанными фоточками на своём компьютере.

Facebook купил Mapillary, и это хорошая новость для фейсбука, для команды Mapillary, для жителей стран с плохими картами и для осмеров. Не терпится увидеть, как их разработчики придумают улучшать OpenStreetMap с новыми ресурсами и знаниями. Печально лишь то, что теперь, отправляя свежие снимки в Mapillary, нельзя не думать, что отправляешь свой маршрут и всё, что ты видел по пути, не в дружелюбную шведскую компанию, а в фейсбук.