Внезапные панорамы

Месяц назад в репозитории редактора iD неожиданно появился пул-реквест от Джубала Харпстера. В описании он был лаконичен: «интегрирует снимки StreetSide в редактор. На здоровье. —Микрософт». «Но их же нельзя использовать», — сразу ответил Пол Норман.

Мало кто в восточном полушарии знает, что панорамы есть не только у Google, Яндекса и Baidu. Список подобных сервисов в википедии очень длинный, но в разделе всемирного покрытия пока только две компании с проприетарными панорамами. Вторая — это Microsoft Bing. Их StreetSide запущен в 2009 году и покрывает большую часть Соединённых Штатов и крупные города в Великобритании, Франции и Испании. Вы не увидите эти снимки: «Вид с улицы» доступен только жителям городов внутри области покрытия.

Смотрители проекта iD не так въедливы, как у сайта OSM. Брайан просмотрел на эти семь коммитов от Шоны Паради и Лорена Мюллера, нашёл несколько недочётов и то ли помог их исправить, то ли отредактировал код сам — интерфейс гитхаба не дал понять. Так или иначе, неделю назад запрос был принят, и 14 июня выпущена новая версия редактора с панелью StreetSide. Включается она там же, где Mapillary и OpenStreetCam: кнопкой данных карты, справа под кнопкой слоёв.

Что касается лицензии, Пол немного опоздал с заявлением. Как обнаружил Майкл Райхерт, ещё в апреле Микрософт обновил условия использования своих сервисов, явно разрешив подсматривать в StreetSide для уточнения данных. Немцам, впрочем, от этого мало пользы: их соотечественники успешно отразили все попытки Bing Maps отснять их территорию.

Разумеется, разрешение касается не только редактора iD. В том же пул-реквесте Джубал ответил на несколько вопросов насчёт лицензии, подтвердив, что панорамы можно использовать и в настольных редакторах. Несложно найти код модуля для JOSM, на которым последние несколько дней работает Рене Роудс. Полноценной поддержки придётся подождать в обоих редакторах: вон, в модуле для iD уже нашли ошибку при масштабировании снимка.

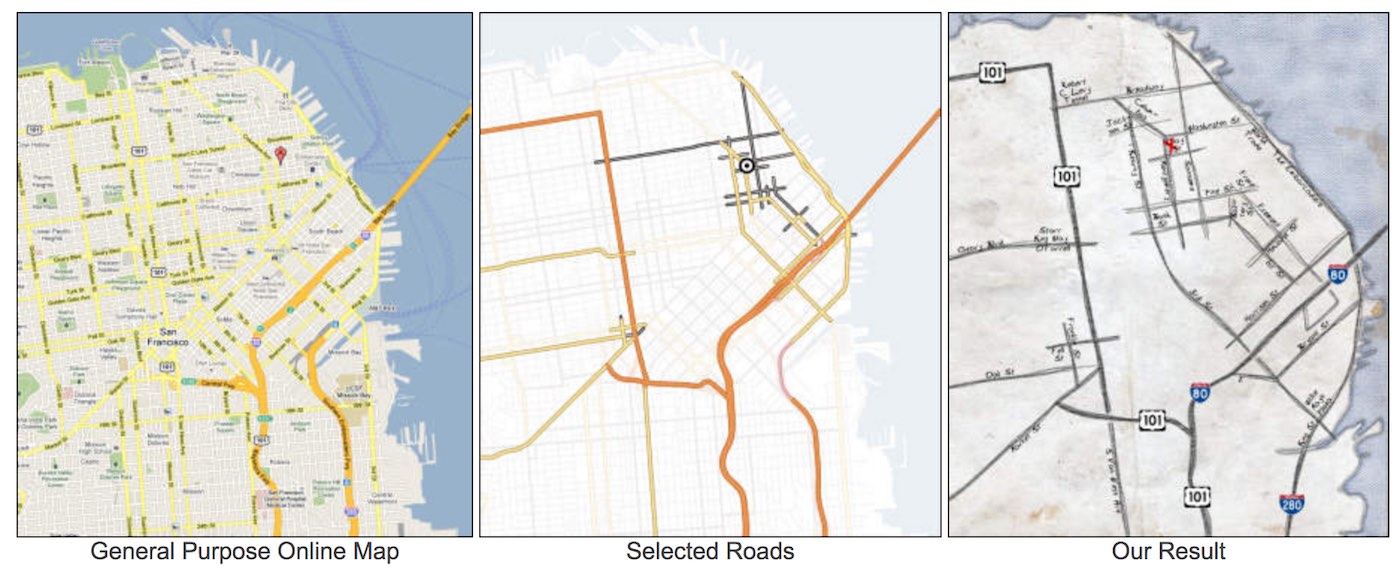

Как сотрудники Bing Maps напоминают в пресс-релизе, это не первый их подарок сообществу открытых карт. Каждый пользовался снимками Bing для обклацывания домиков и дорог. Из недавнего, год назад они предоставили OpenStreetMap десять миллионов геометрий зданий в 44 штатах Америки вместе с высотами, которые нарисовали самостоятельно по детальным снимкам и ЦМР. Приятно, что Микрософт уже много лет не отворачивается от открытых сообществ. Спасибо им.